食品製造業界において、消費期限や賞味期限の設定は、食品の安全性と品質確保に必要であり、さらに期限を延長することは経営面および社会環境(食品ロス)面からも大事なことです。

本コラムでは、消費期限や賞味期限を設定するための要件と、1日でも期限を延ばすための3つのポイントについて解り易く解説します。

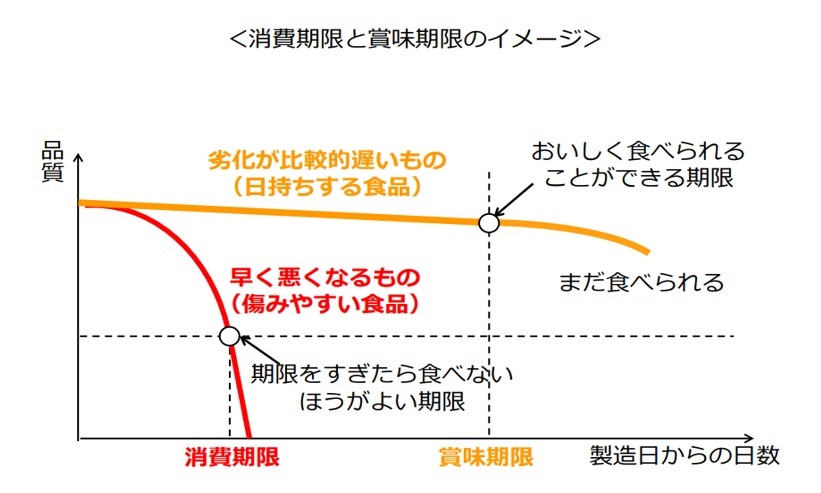

1.消費期限と賞味期限の違い

消費期限と賞味期限は、消費者が食品の安全性や品質を評価するための重要な基準となります。以下、これらの期限について説明します。

(1)消費期限

消費期限は、食品を安全に食べることができる期限を示すもので、食中毒や腐敗などの危害リスクを評価するための指標であり、設定されている期限を越えた場合、喫食しないようにします。本期限の設定されている食品は、保存期間も短く、腐敗・変敗やヒトに危害を起こし易いものが多く、弁当や生鮮食品など冷蔵保存の必要なものが多く見られます。

(2)賞味期限

賞味期限は、品質を保持し、おいしく食べられる期限を示すものであり、期限内であれば、食品本来の風味や食感を損なうことなく食べることができます。賞味期限が過ぎたものでも、すぐに食べられなくなることはありませんが、品質や風味が低下している可能性があります。冷凍食品や食肉製品、缶詰、スナック菓子や乾燥食品など多くの食品に設定されています。

消費期限と賞味期限の違いを図に示します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食品表示基準第2条(定義):食品の期限表示制度の変遷等の資料

【消費期限】 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。

【賞味期限】 定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。

(令和6年5月 消費者庁食品表示課 資料より)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

賞味期限や消費期限は、消費者にとって食品の安全性や品質を評価するための重要な情報であり、一部の食品を除いて、すべての加工食品にはこれらの期限表示を行うことが規定されています。

2.消費期限と賞味期限の設定要件

消費期限や賞味期限を設定するためには、食品の安全性や品質を科学的根拠に基づいて評価することが必要です。これらの期限表示の設定について、平成17年2月に厚生労働省と農林水産省から「食品期限表示の設定のガイドライン」が示されています。ガイドラインでは、食品の特性に添って安全性や品質期限を客観的に設定することが重要であると述べられています。

また、消費者庁のホームページに期限表示に関する情報が記載されています。

参考HP:食品の期限表示に関する情報 | 消費者庁

(1)食品特性に基づく期限設定

消費期限および賞味期限設定は、以下に示す食品の特性および科学的データを考慮して行う必要があります。

(a)食品の成分

食品の組成や成分および原料の使用量割合などによって期限設定は異なります。例えば、糖分や塩分の高い食品(ジャムやピクルスなど)では、水分活性(Aw)が低く、細菌などの微生物の増殖は抑制され、保存性が高くなります。また、脂肪分が多い食品(ナッツやチョコレートなど)は、直射日光や高い湿度の下では酸化され易く、賞味期限も短くなります。

(b)製造・加工方法

食品がどのように製造・加工されたかによって期限設定は異なります。例えば、生鮮食品(生野菜や果物など)に比べ、缶詰や冷凍食品は、製造・加工法も複雑で時間も掛かりますが、長期間保存することができます。

(c)食品の保存方法

食品の保存方法によって期限設定は異なります。例えば、冷蔵保存される食品(肉や乳製品など)と常温保存の食品(パンやお菓子など)では、消費・賞味期限はそれぞれ異なります。

(d)包装形態

食品包装の素材、形状によって期限設定はそれぞれ異なります。密閉性の高い包装(真空パックや密封容器など)食品では、湿気や汚染を防ぐことができ、消費・賞味期限は長くなります。

(2)科学的データに基づく設定

食品の消費期限および賞味期限は、科学的分析や試験データに基づいて設定する必要があります。

(a)微生物学試験

食品の流通(保存、流通、販売など)における温度や時間に基づいて保存する場合、食中毒や腐敗を起こす微生物(細菌・ウイルス)、および食品中の雑菌(耐熱性の芽胞菌、低温での増殖菌など)の検査を行い、さらにこれらの生残・増殖性を考慮して消費期限および賞味期限を設定する必要があります。

なお、微生物の増殖性に影響を及ぼす要素としては、pH、水分活性 (Aw)、塩分、糖度、添加物 などがあります。

(b)理化学試験

食品の理化学的性状の測定項目としては、食中毒や腐敗菌の増殖に及ぼす食品成分や調味料および添加物(抗菌性剤など)が必要です。

■食品の安全・品質に影響を及ぼす要素

-

食品成分(タンパク質、脂肪、澱粉含量など)

-

調味料(塩、砂糖、油など)

-

添加物(抗菌性剤および細菌・真菌増殖抑制剤など)

(c)官能検査

製造後および一定期間保存後、官能的に食品の味、香り、食感、見た目(外観状態)を調べ、消費者がどの程度まで安心して喫食できるかを判定します。なお、これらの検査は専門家や消費者による官能検査、試食試験による判定も必要です。

(3)食品の保存試験に基づく設定

食品の消費期限や賞味期限は、最終的には保存試験を行って設定することが必要です。食品の流通条件(温度、時間)を考慮して一定期間保存し、食品特性、食品の微生物学的、化学的、官能的試験などデータを総合的に判断して設定することが大切です。

保存試験を行う場合、製品のバラツキを考慮し、複数の検体 (製造時間帯が異なったもの)を検査し、これらを平均してを期限設定を行うことが推奨されます。

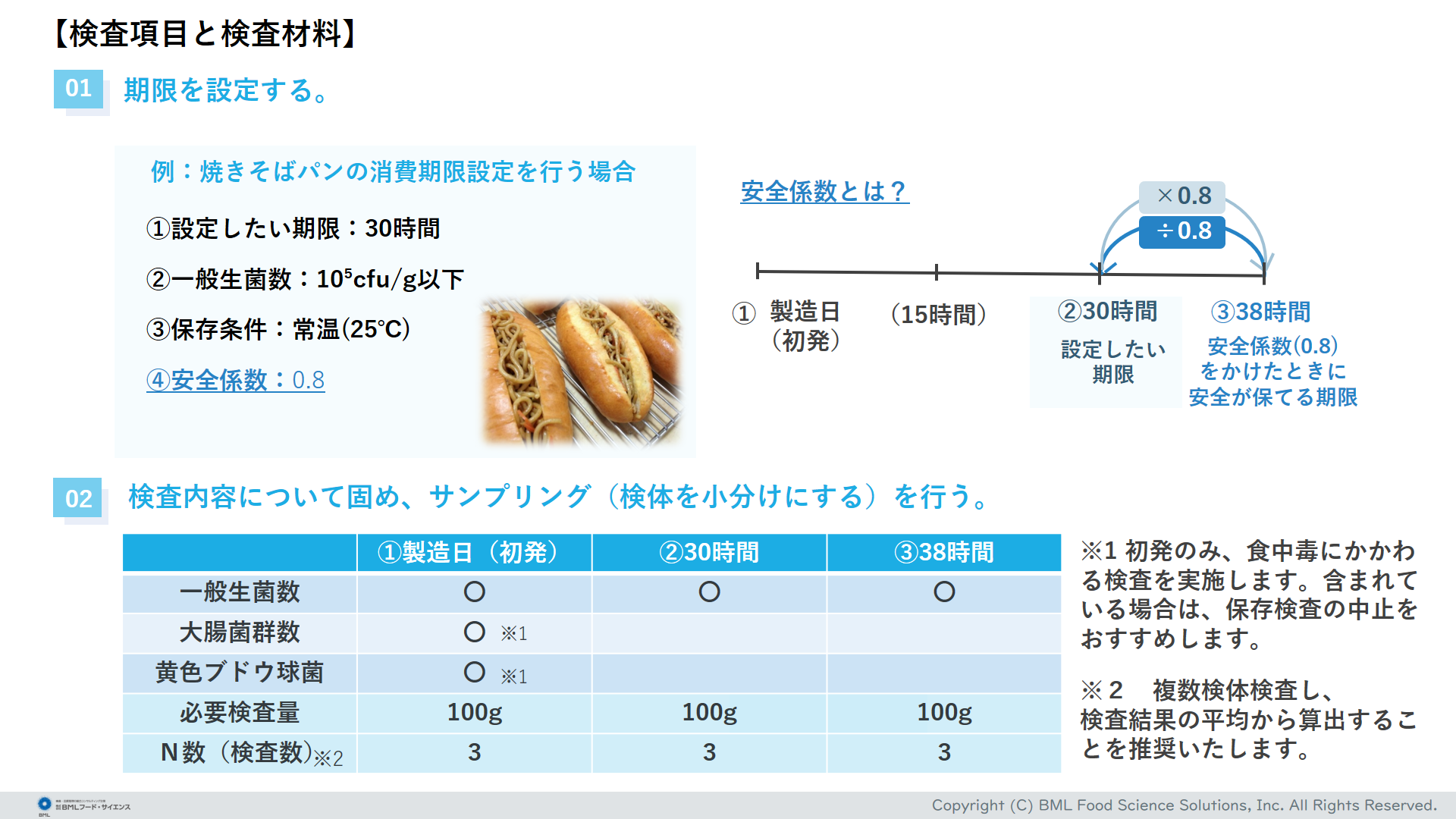

消費期限の設定例 : 焼きそばパン

※参考として、「焼きそばパン」を例として示したものですが、これらはすべての「焼きそばパン」に当てはまるものではなく、使用される原材料や特性により異なるので、注意してください。

(a)期限設定に向けて

最初に製品の特性に基づいて検査項目とその消費期限を決定します。

本例では消費期限を以下のように設定しています。

消費期限設定要件:

食中毒菌(ブドウ球菌など): 陰性

一般生菌数 : 10⁵cfu/g以下

保存条件 : 常温で25℃、30時間

常温25℃で保存し、ブドウ球菌などの食中毒菌および一般生菌数を調べ、食中毒菌が陰性で一般生菌数が10⁵cfu/gを越えない時間を決定します。なお、期限日数はデータなどから得られた日数に安全係数0.8を乗じたものを設定します。

「焼きそばパン」の消費期限を30時間と設定するためには、38時間まで要件をクリア(10⁵cfu/g以下)することが必要です。

(b)保存試験項目と検査検体

食品の保存試験としては、25~30℃で増殖を示す一般生菌数 (中温菌)を検査します。この他、製品製造後、衛生指標菌(大腸菌群数や大腸菌)や食中毒菌(黄色ブドウ球菌等)を検査することも重要です。

保存試験の項目、保存日数・試験回数は、期限設定(保存温度、時間)をどのようにするかによって異なります。

食品保存検査|BMLフード・サイエンス-検査・品質管理の総合コンサルティング

3.食品の期限延長に必要な社会的な課題と今後の方向性

(1)社会的な課題

食品業界(食品製造・加工メーカー)は、販売店、消費者に対して製品の信頼性を得るため、食品期限の延長に懸命に取り組んでいます。なお、食べ残しや売れ残り製品で、消費・賞味期限切れで、まだ食べられるのに廃棄される食品(食品ロス)も多く存在し、大きな社会的問題となっています。わが国の「食品ロス」は、年間約472万トンと言われており、その内食品製造業、小売業および外食産業等における「事業系食品ロス」は236万トン(約50%)であり、残りの50%は消費者による「家庭系ロス」と言われています。(農林水産省及び環境省推計(令和3年度)から参照)。

これまで「食品のサプライチェーンシステム」として、賞味期限内の最初の3分の1の期間に、食品製造者から小売店に卸す「3分の1ルール」が習慣的に行われています。この期間に納品されなかった製品は、賞味期限がまだ十分残っているにもかかわらず、卸売業者から製造業者へ返品され、廃棄されています。

(2)今後の方向性

期限表示の設定根拠や安全係数の設定等の実際を踏まえ、食品ロス削減の観点から「食品期限表示の設定のためのガイドライン」が見直され、食品表示基準Q&Aの別添として示されています(2025年3月28日)

4.賞味期限や消費期限期を延ばす3つのポイント!

食品製造者にとっては、賞味期限や消費期限を少しでも延ばすことは、「コスト削減」と同時に、「食品ロス削減」の観点からも重要となります。

期限を延ばすためには、下記に示す3つのポイントが重要です。

(1)食品原材料の品質管理

期限を延ばす第一のポイントとしては、食品の製造には安全で良質の原材料を使用することが必要です。

(a)新鮮で良質の原材料 : 微生物、化学的物質などの汚染のない新鮮で衛生的な品質の良い原材料を用いることが大切です。

(b)信頼される原材料の供給元(者)からの購買 : 安全で品質の良い製品を安定して製造するためには、原料の管理体制が十分で、品質が保証がされる信頼のある納入業者を選ぶことも必要です。

(2)製造・加工の管理

消費や賞味期限を延ばすためには、製造工程の衛生・品質管理を十分に行うことが大切です。

特に、注意すべき点は以下の通りです。

(a)製造環境の5S(整理・整頓・清潔・清掃・しつけ)の実施 : 製造環境を清潔にすることは、微生物汚染や異物の混入の防止には必須です。5Sについては毎日モニタリングをし、定期的に検査や消毒などを行うことも必要です。

(b)二次汚染の防止 : 製品や中間製品への二次汚染を少なくするために、作業者や環境からの汚染防止が大切です。特に、作業者の健康管理は非常に大切であり、また作業中の適切な手洗いを行うことも必要です。

(3)製品の管理

製品製造後の保管、流通、販売時の管理は重要です。冷蔵・冷凍製品の保管は、適正な温度管理を守ることが必要であり、微生物の中には低温でも増殖するものがあります。食品に応じた保管温度(10℃、5℃以下、0℃など)と期間の管理が大切です。

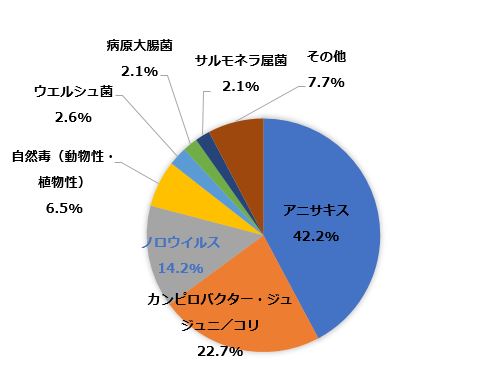

5.BMLフード・サイエンスでの食品検査への対応

BMLフード・サイエンスでは、埼玉検査センターを中心に、札幌検査室、大阪検査センター、福岡検査室に於いて、様々な食品検査を行っています。また、食品の保存試験に対応できる設備、器機なども備えており、多くの食品製造業者、事業者から微生物検査も受けています。さらに、一般生菌数や大腸菌群、大腸菌などの衛生指標菌の他に、食中毒起因菌の黄色ブドウ球菌、サルモネラ、リステリアや、カンピロバクターなどの検査も行っています。また、食品の特性に関する理化学検査も行っております

食品表示に関するチェックについても対応可能ですので、新商品の販売等に関するご相談がございましたら是非ご相談ください。

新商品の販売|BMLフード・サイエンス-検査・品質管理の総合コンサルティング

6.まとめ

食品の消費期限および賞味期限は、 (1)食品特性と(2)食品の科学的分析や試験(微生物、理化学、官能検査) データに基づいて設定が必要です。さらに、製品の流通条件に応じた保管、流通、販売時の温度と期間に基づいた保存検査を行い、5感(色、味、品質・形状など)により、製品の健全性を確認し、総合的に設定することが重要です。

また、賞味期限や消費期限を延ばすことは、経済面および食品ロスによる環境保全面からも必要な課題です。これらの期限延長について、主な3つのポイントとしては

a)使用原材料の品質管理: 食品の安全性、劣化を防ぎ、賞味期限や消費期限を延長するためには、品質の良い原材料を選定して製造を行い、適切に保管することが大切です。

b)製造・加工場の管理:製造環境の清潔さを守り、二次汚染を防ぐことは、食品の安全性と品質を延ばす鍵となります。

c)製造後の保管管理: 製品の流通時の温度や期間など適切な管理が必要であり、食品の安全性および良品質を保持して、消費者に提供することが大切です。

検査をご検討の場合には弊社営業担当またはお問合せまでご相談ください。

BMLフード・サイエンスは、食品の微生物・理化学検査をはじめ、商品の品質検査、飲食店の厨房衛生点検、食品工場監査、衛生管理・品質管理の仕組みづくり、食品安全認証の取得支援まで、ワンストップでサービスを提供できる総合コンサルティング企業です。 長年培ってきた高度な検査技術とノウハウをもとに、質の高い各種検査とコンサルティング事業体制を構築しており、全国を網羅したネットワークにより、スピーディなサービスを提供します。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

関連コラム:【食品の検査】何をすればいいの?

飲食店や食品メーカーなど、食品を扱う事業を運営していると、衛生管理の手段のひとつとして、食品の検査(微生物検査)を実施することがあります。では、どのような場面で検査が求められ、どのように検査が行われているのでしょうか?今回は、代表的な検査が必要となる場面と、その対応についてご紹介します。

参考HP

食品の期限表示制度の変遷等(令和6年5月 消費者庁食品表示課 資料より)

特集「食品ロスって何が問題なの?」(農林水産省)

商慣習見直しに取り組む食品製造・小売事業者の公表(農林水産省)

このコラムの監修者

品川 邦汎(しながわ くにひろ)

株式会社BMLフード・サイエンス 顧問

岩手大学農学部 名誉教授

大阪府立大学農学部獣医学科卒業後,大阪府立公衆衛生研究所研究員を経て岩手大学農学部獣医学科助教授・教授,農学部附属動物医学食品安全教育研究センター長.2009年岩手大学より名誉教授,大阪府立大学より農学博士授与(1981年)

役員:

日本食品微生物学会名誉会員,日本獣医公衆衛生学会 元会長(日本獣医公衆衛生学会学術賞を受賞) 東北食中毒研究会 元副会長, 日本食品衛生学会 元会長

主な委員:

現・厚生労働省厚労科学研究評価委員

元・厚労省厚生労働省 医薬食品衛生審議会委員,食品衛生分科会 食中毒部会長,内閣府食品安全委員会委員(微生物部会副委員長)および岩手県食の安全安心委員会委員長等を歴任

執筆:

[食品衛生検査指針](日本食品衛生協会,2018年)

[食品安全の辞典](日本食品衛生学会,2009年)

「生肉と食中毒」(日本食品衛生協会,2011)

「食中毒予防必携第2版」(日本食品衛生協会,2007)

こちらのコラムは管理企画本部 企画グループが担当いたしました。