レバ刺しやユッケなど生食で喫食する食肉が提供されている飲食店はありますが、食肉の生食には大きな食中毒リスクが伴います。また、食品衛生法に基づき、生食が禁止されている食肉や、提供するために細かく基準が設定されている食肉があります。

基準を逸脱した運用で提供していると、保健所による行政指導や営業停止につながる可能性があります。食中毒の発生や保健所からの行政指導がニュースで報じられた場合には、消費者からのクレームや損害賠償の請求、SNSでの誹謗中傷など大きな損害につながりかねません。

1.食肉の生食による食中毒リスク

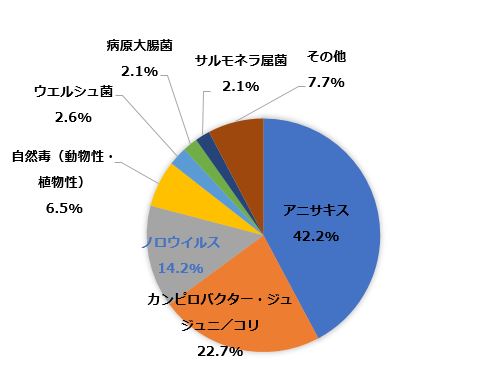

生肉や加熱不十分の肉には、腸管出血性大腸菌(O157など)やサルモネラ属菌、カンピロバクター属菌など食中毒の原因となる菌が付着している可能性があります。これらの菌には少量であっても食中毒を引き起こすものも含まれます。そのため、冷蔵状態や新鮮な状態であっても食中毒になる危険性は変わりません。

例えば、豚肉にはE型肝炎ウイルスなどの人に害を与えるウイルスや有鉤条虫、旋毛虫などの寄生虫が付着しているケースがあります。加えて、イノシシやシカなどの野生鳥獣(ジビエ)では、家畜のように飼養管理されていないことから、さらに生食することは危険です。特に子どもや高齢者など抵抗力の弱い方は、重篤な食中毒になる可能性が高いため注意が必要です。

生肉に含まれている可能性のある細菌の内、特に重篤な症状に繋がる可能性が高い食中毒菌として、腸管出血性大腸菌が挙げられます。この菌は、ほ乳動物、鳥類の腸管内に生息しており、特に牛の腸管や糞便に良く見られます。人の体内に入ると毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こすことがあります。HUSは子供において発症率が高く、場合によっては腎機能障害や意識障害を起こし、死に至ることもあります。

また、カンピロバクター属菌も重篤な症状につながる可能性がある細菌の一種です。ニワトリ、ウシ等の家きんや家畜をはじめ、ペット、野鳥、野生動物など多くの動物が保菌しています。主な症状は下痢、腹痛、発熱などであり、一般的な食中毒と類似しています。しかし、場合によっては合併症として、手足の麻痺や顔面神経麻痺、呼吸困難などを起こす「ギラン・バレー症候群」を発症する恐れがあります。

2.食肉の生食に関する法規制について

― レバーの生食について ―

牛と豚のレバーの生食は法律で禁止されています。牛レバーについては表面だけではなく、肝臓の内部から腸管出血性大腸菌O157が検出される可能性があるため、食品衛生法に基づき、2012年7月1日から牛のレバーを生食用として販売・提供することが禁止されました。また、豚レバーについてもE型肝炎ウイルスに感染するリスクが非常に高いことから生食が禁止されています。

馬レバーについては、厚生労働省の衛生基準通知に基づいた管理をすることにより提供が可能となっています。

鶏レバーに関して規制はありませんが、市販の鶏肉は高い確率でカンピロバクター属菌に汚染されているため、中心部を十分に加熱して喫食することが望まれます。

ここからは、食肉に関する法規制についてご紹介いたします。

(1)牛の生食に関する法規制

牛ユッケ、牛タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキなどの食肉(以下、生食用食肉と呼びます。)については、食品衛生法に基づいて「規格基準」と「表示基準」が設けられています。これらを食材として調理し、販売される惣菜も対象となります。この基準は2011年4月に富山県等の焼肉チェーン店において発生した、牛肉の生食が原因と考えられる腸管出血性大腸菌による食中毒事件を受け、消費者庁及び厚生労働省によって設定されました。

当基準では規格基準・表示基準の2つの基準が定められています。これらの基準についてポイントを押さえてご説明いたします。

【生食用食肉の規格基準について】

①規格基準

生食用食肉は、規格基準により腸内細菌科菌群が陰性であること、腸内細菌科菌群が陰性である検査記録を1年間保存することが義務付けられています。生食用食肉の危害要因としては腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌による危害が大きいとされているため、これらの菌を網羅するために、腸内細菌科菌群を指標として設けています。

生食用食肉を取り扱う上での基準は、加工基準と調理基準の大きく2つに分けられます。加工基準では、枝肉から切り出された肉塊の処理から加熱殺菌及び冷却までのいずれかの工程を行う場合が適用されます。一方、調理基準は、加熱済みの肉塊を細切又は調味する行為、加熱部分の除去や盛り付け行為が該当します。

生食用食肉を取り扱う施設では、専用の作業場および専用の作業場に付属するシンクと手洗い場が求められています。従って、飲食店のメニューの一部として生食用食肉を扱う場合には、少なくとも厨房内にシンクが2つ、手洗いシンクが2つ必要となり、通常の作業場と生食用食肉専用の作業場を明確に区分する必要があります。調理器具についても生食用食肉専用のものを使用することが定められています。また、生食用食肉の加工・調理は、都道府県知事等が生食用食肉を取り扱う者として適切であると認めた「認定生食用食肉取扱者」が行うことと定められています。

作業時の温度管理としては、加工及び調理では肉塊の温度が10℃を越えないように温度管理することが定められています。生食用食肉を保存する際には、生食用食肉は4℃以下に保存し、冷凍状態ではー15℃以下に保存した上で速やかに提供する必要があります。

②表示基準

飲食店などで容器包装に入れずに提供・販売する場合は、店頭、メニューなど店舗の見やすい場所に、「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあること」、「子ども、高齢者などの食中毒に対する抵抗力の弱い人は食肉の生食を控えること」を記載する必要があります。

生食用食肉を取り扱う場合には、事前に必ず管轄の保健所へ相談するようにしましょう。

(2)豚の生食に関する法規制

豚の食肉については、前述の豚レバーだけではなく、豚の肉やレバーを含む内臓を生食用として販売することが食品衛生法で禁止されています。豚の生食は、E型肝炎ウイルスやサルモネラ属菌、寄生虫の感染による重い食中毒につながる可能性があるためです。特にE型肝炎ウイルスは劇症化する恐れがあり、場合によっては死に至ります。死亡率は1~3%となっており、妊婦では15~25%とさらに危険が高くなっています。

(3)馬の生食に関する法規制

馬肉や馬レバーについては、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会における審議において、腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌の危害が大きくないと考えられること等から、衛生基準によって管理されることになっています。衛生基準では、生食用として加工・調理する際の基準目標や、生食用であることを表示する表示基準目標などが定められています。

(4)鶏やジビエの生食に関する法規制

鶏肉には法規制がありませんが、市販の鶏肉からは、サルモネラ属菌、カンピロバクター属菌などの食中毒菌が検出されています。実際に、飲食店で提供された鶏レバーやささみなどの刺し身、鶏肉のたたきなど半生又は加熱不十分な鶏肉料理によってカンピロバクター属菌を原因とした食中毒が多発しています。このように食中毒のリスクが非常に高いことからも鶏肉の生食は避けることが望まれます。また、イノシシやシカなどのジビエにも法規制はありませんが、E型肝炎ウイルスに感染する可能性があるため、加熱して喫食することが望まれます。

3.生の食肉を取り扱う飲食店での注意事項

生の食肉は食中毒菌を保有しているリスクが非常に高いため、十分に加熱して提供することが望まれます。規格基準や衛生基準に沿った運用をする場合においても、食中毒菌を完全に除去することは困難であり、100%安全であると保証するものではありません。このため、特に抵抗力の弱い高齢者や子どもには喫食させないような管理が求められます。厨房内での取り組みとしては、食肉が汚染されることを防ぐため、他の食材や調理従事者からの交差汚染対策が必要不可欠です。

手指や調理器具の十分な洗浄、調理器具の使い分け、冷蔵庫・冷凍庫内の食材配置についても十分に留意する必要があります。また、食中毒菌を増殖させないために適切な温度管理をすることも重要です。生食用食肉を保管する場合、冷蔵庫は4℃以下、冷凍庫は-15℃以下の基準となるよう、日々の温度管理の徹底を心掛けるようにしてください。

食中毒を発生させない対策についてはこちらのコラムもご参考ください。

4.おわりに

本コラムでは、食肉を生食するリスク、生食に関する法規制についてご紹介いたしました。

文化的側面から生食に関する規制がない食肉もありますが、食肉の生食はリスクが高いため、控えることが望まれます。規格基準や衛生基準が設けられている食肉に関しては、基準を逸脱した状態で提供をした場合、営業停止などの行政処分を受ける可能性があります。自店舗を守るためにも、適切に基準を理解し、基準に沿った運用をすることが求められます。

前述の通り、生食用食肉の規格基準では腸内細菌科菌群が陰性である必要があります。

牛の生食用食肉を提供する際は、食肉の微生物検査を実施することで、基準を満たしているか確認することができます。

弊社では、これらをサポートする微生物検査サービスを提供しております。 (詳細はこちら)。

また、生食用食肉を取扱う予定がある、もしくは現在取り扱っている事業者様に向けて、基準に沿った体制づくりをサポートする「コンサルティングサービス」も実施しております。

ぜひ当社までお気軽にお問合せいただけますと幸いです。

こちらのコラムは 第一コンサルティング本部 東京Cグループ が担当いたしました。