本コラムでは、食品の衛生管理にとって重要な黄色ブドウ球菌について、食中毒発生メカニズムおよび予防対策を中心に解説します。

1.はじめに

黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus :以下ブドウ球菌と略)は、ヒトや動物、鶏などに種々の疾病を起こす細菌であり、また食中毒原因菌として、わが国で最も古くから認められています。昭和22年食品衛生法が新しく制定され「食中毒を診断した医師は保健所への届け出」が義務付けられ、その病因物質としてサルモネラとブドウ球菌が初めて提示されました。本菌は、健康者にも多く保菌されており、食品従事者による不適な取扱い、作業などによって食品(食品原材料)を汚染し、さらに不適当な保存によって食中毒を発生させる最も身近な食中毒原因菌です。

2.社会的な影響を及ぼしたブドウ球菌食中毒事件

(1)大阪万国博覧会場内での食中毒

昭和45年3~9月万博開催期間中、会場内で発生した食中毒は24件(患者数248名)で、これらは総てブドウ球菌食中毒でした。この内、21件は入場者により持ち込まれた握り飯弁当や仕出し弁当で、多くは家庭内で調理され、汚染されもので、しかも長時間持ち歩いて喫食されたことに因ると推察されました。これらの発生防止として、「調理後室温で長時間保管しないように」と広報されました。

(2)外国行き飛行機内の食中毒

昭和50年2月パリ行き飛行機でアンカレジ離陸後、機内食により食中毒(患者150名以上)が発生し、多くの搭乗者が嘔吐、下痢などを呈し、患者対応、トイレ不足などに混乱が発生しました。この事件を契機に、機長(主操縦士)・副操縦士および客室乗務員は、飛行期間(宿泊中も含む)、同一の食事をすることが禁止されました。

(3)わが国最大患者数の食中毒

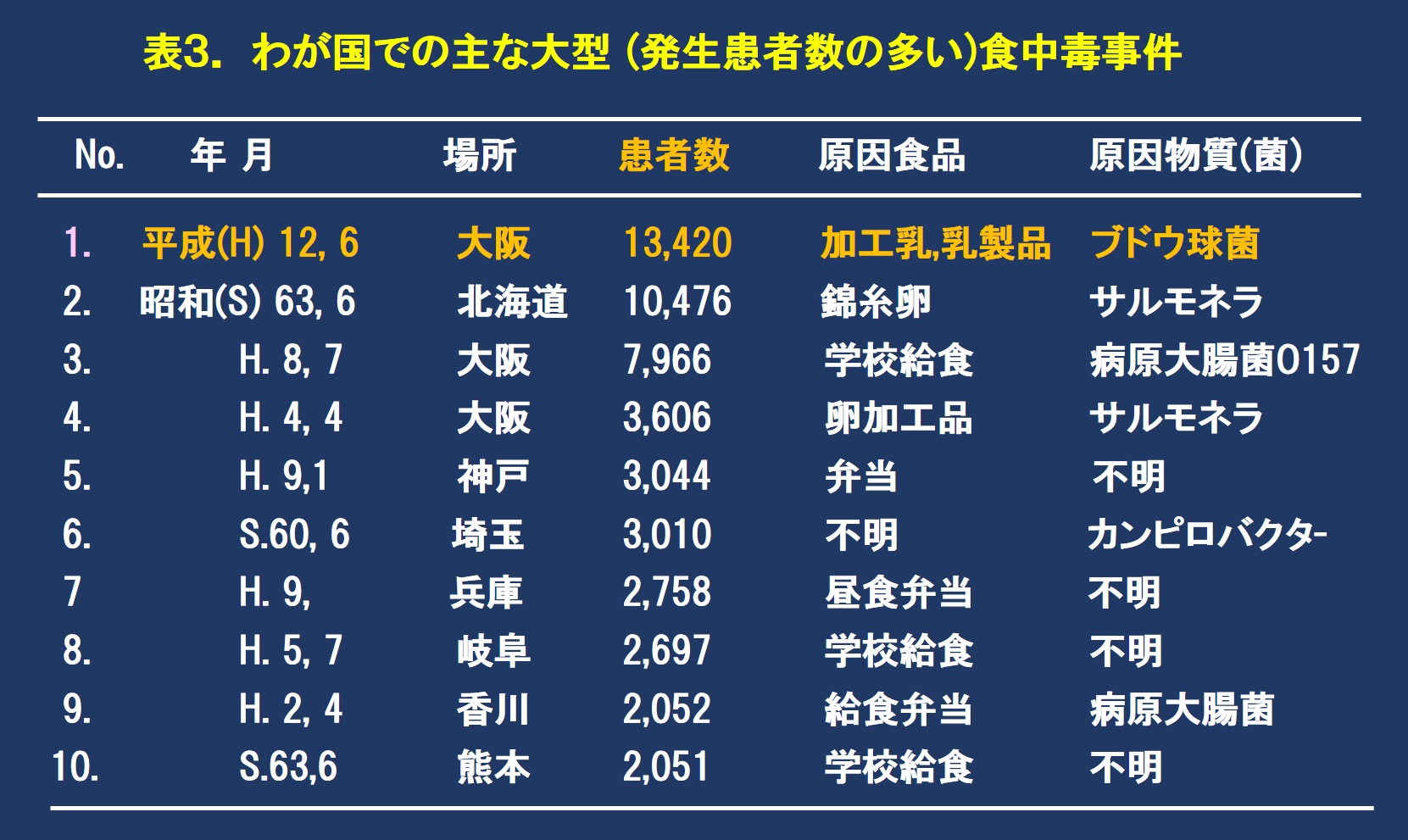

平成12年6月、関西・中国地方等の2府11県11市において、わが国最大の患者数13,420名(入院者148名)を出した食中毒が発生しました。原因食品は低脂肪牛乳や飲むヨーグルトなどでしたが、これらの主原料であった脱脂粉乳から食中毒原因毒素のエンテロトキシンが検出されました。本事件の発生に於いて、食品や食品原料の製造における衛生管理の重要性が再認識されました。

3.微生物食中毒の発生要因による分類とブドウ球菌食中毒の発生

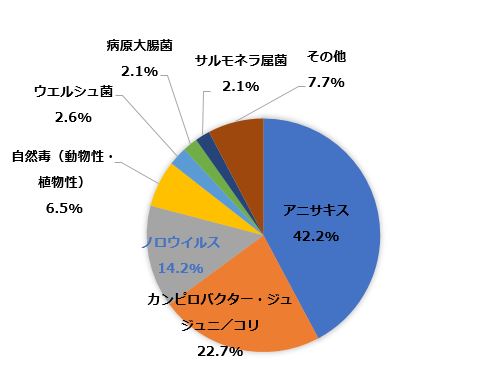

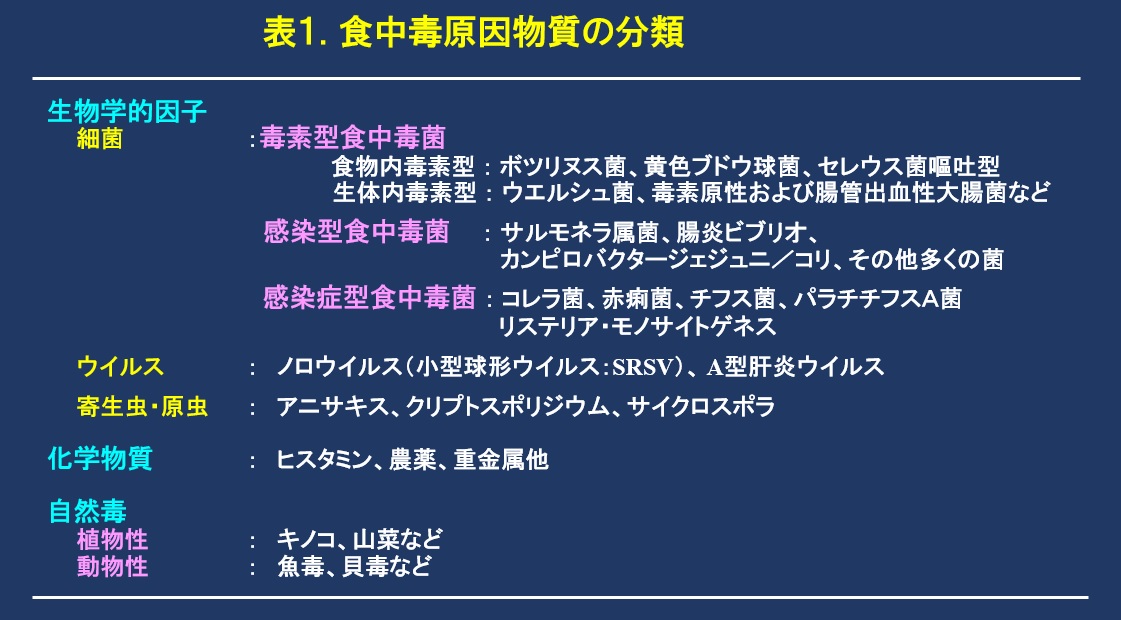

細菌・ウイルスなどの微生物食中毒は、発生要因によって「感染型」と「毒素型」に分類されます。感染型食中毒は、食品中の「生きた菌」を摂取することにより発生し、サルモネラ、カンピロバクターおよびノロウイルスなど多くの病原微生物が含まれます。また、ヒト—ヒト感染を起こすコレラ、赤痢、腸チフス菌(消化器伝染病菌と呼ばれていました)なども、食品を摂取して発生した場合、食中毒(感染症型)として取り扱われています。

他方、毒素型食中毒は「生体内毒素型」と「食物内毒素型」に区分されています。前者は「生きた菌」を摂取後、腸管(小腸、大腸など)内で増殖することにより産生された毒素による食中毒で、腸管出血性大腸菌(O157など)・毒素原性大腸菌、ウエルシュ菌などがあります。また「食物内毒素型」は、食品中で菌の増殖により産生された毒素を摂取することによって発生する食中毒で、ボツリヌス毒素、ブドウ球菌エンテロトキシン、セレウス菌嘔吐毒などです(表1.)。

ブドウ球菌食中毒

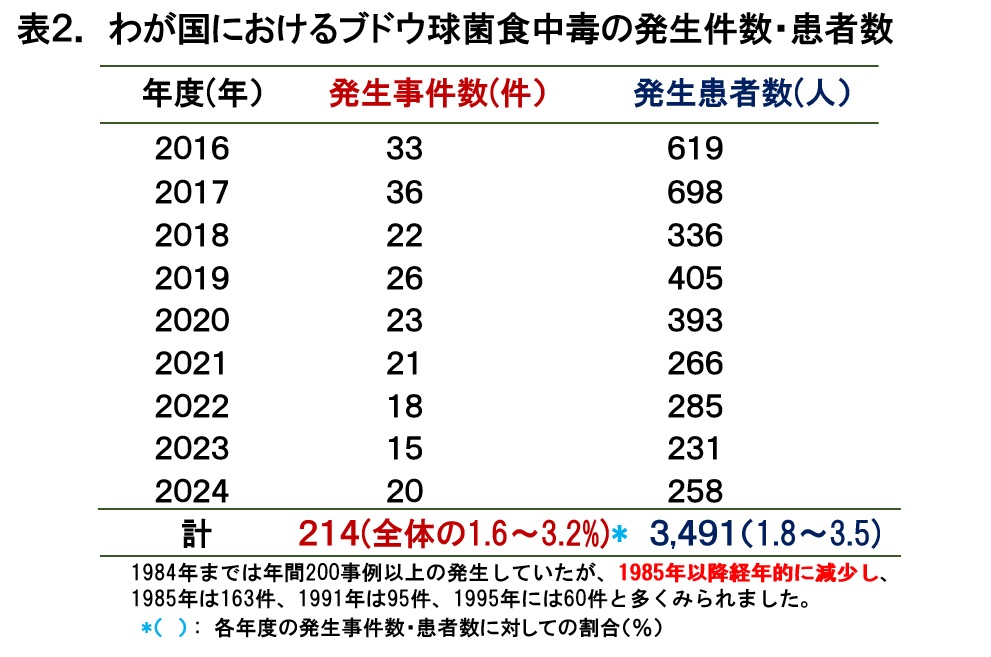

にぎり飯や弁当などに汚染、増殖し産生されたエンテロトキシン(Enterotoxin)を摂取することに因る食中毒で、潜伏期1~5時間(平均3時間)、吐き気・嘔吐(必発症状)、腹痛、下痢等を呈す代表的な「食物内毒素型」食中毒です。原因食品中には、ブドウ球菌が106~108cfu(個数)/g以上増殖しており、産生毒素量は数μg以上存在しています。なお、ヒトの食中毒発症最少毒素量は100ng/ヒト以上と言われています。わが国における本事件は、昭和には毎年200件以上発生していましたが、近年では10数件~40件(食中毒全体の1.6~3.2%を占める)の発生で、その患者数も200~700人程度(全体の1.8~3.5%)です (表2.)。しかし、平成12年6 月低脂肪牛乳などによるわが国最大の患者数13,000名以上の食中毒事件が発生しています。わが国で発生した患者数の多い大規模食中毒(大型食中毒)を表3.に示します。

4.黄色ブドウ球菌の性状と食中毒起因毒素(エンテロトキシン)

ブドウ球菌属(Staphylococci )のStaphylo-は「ブドウの房」の意味で、顕微鏡下で特徴的なぶどうの房状の菌塊(0.8~1.0μm)を呈しています。本菌属には多くの菌種(現在49菌種)があり、この内黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aurues)は、コアグラーゼ(ウサギ血漿を凝固させる酵素)陽性の性状を示し、他の菌種と区別されます。

ブドウ球菌食中毒起因毒素(エンテロトキシン)

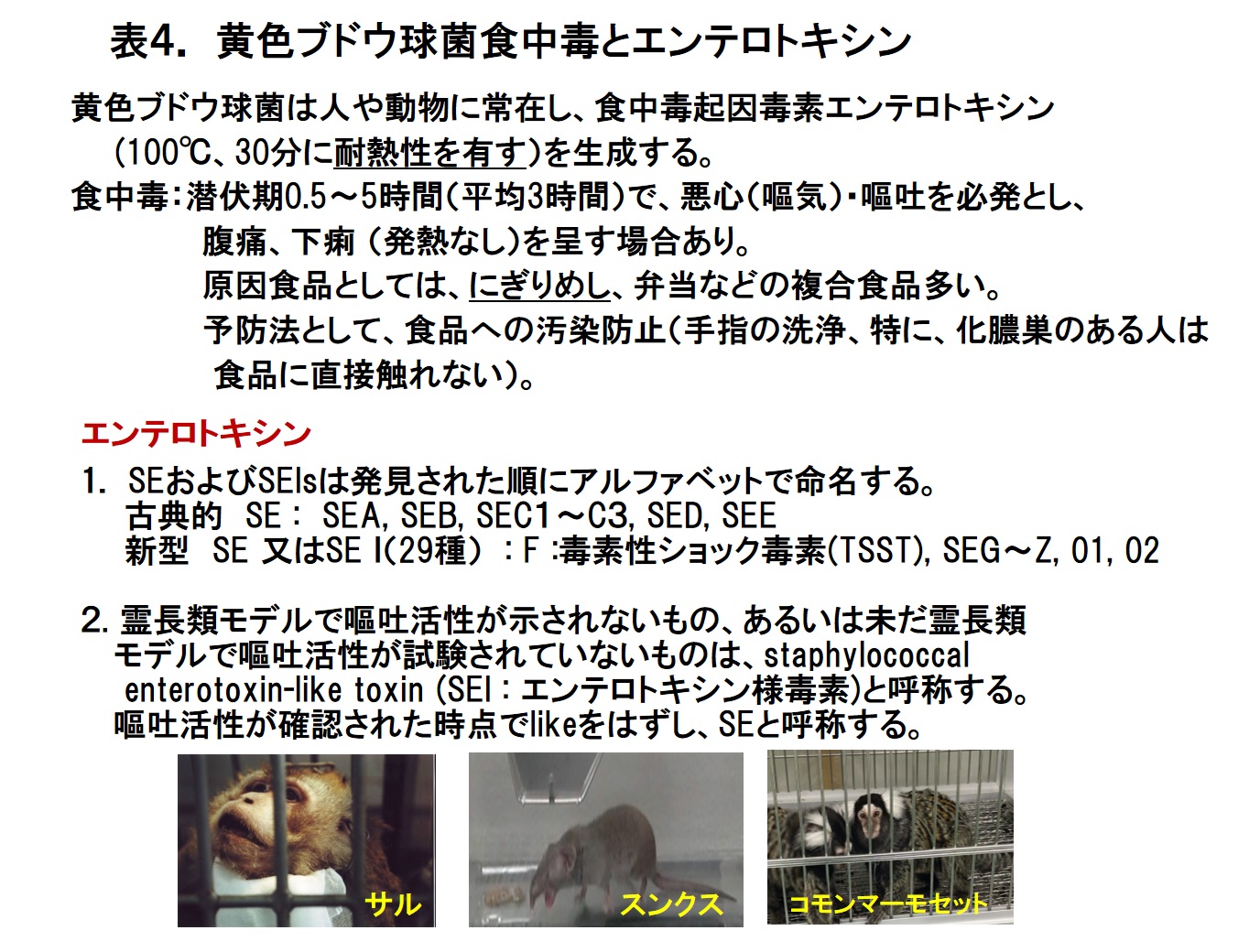

ブドウ球菌食中毒が毒素で起こることを発見したのは、1930年米国のDr.Dackであり、その毒素をエンテロトキシン(SEと略)と命名されました。現在、SEはA~Zさらに01、02の26種(この内、SEFは毒素性ショック症候群毒素でありSEから除外)が報告されています。SEは、分子量約30,000の単純タンパク質毒素で、耐熱性も高く100℃、30分の加熱でも失活されず、またヒトが摂取しても胃酸や消化酵素によっても失活されない特徴を有します(表 4.)。

エンテロトキシンの命名規約

staphylococcal enterotoxin (SEs)およびstaphylococcal enterotoxin-like toxin(SELs)は、発見された順にアルファベットで命名されています。これらの内、嘔吐実験動物の霊長類モデル(現在、サル、スンクス、コモンマーモセットなど)で嘔吐活性が確認されたものをSEsとし、まだ確認されていないものをSELs(エンテロトキシン様)と記載すると定められています。現在、SEAからSEE は「古典的SE」、それ以外は「新型SE」と呼ばれています(表 4.)。

5.ブドウ球菌食中毒と予防対策

ブドウ球菌食中毒は、調理・製造過程で従業者や原材料から食品(にぎり飯や複合調理食品;弁当など)を汚染し、エンテロトキシンが産生したものを摂取することによって発生します。その予防対策としては、ヒトや動物の本菌の保有状況および食品原材料などの汚染状況を把握し、さらに増殖・毒素産生条件、および食中毒発生に及ぼす要因などを十分周知させることが必要です。

汚染状況

本菌はヒトや動物・鳥類に保有されており、食肉・食鳥肉・鶏卵など多くの食品を汚染しています。健康人の保菌状況は、鼻腔には数10~40%、咽喉(のど)数%~20%、頭皮やフケでは数%~20%のヒトが、また手指では皺、汗腺にも生存しており、数%~20%検出されます。食品取り扱い従事者は、調理服装(帽子、マスク、手袋等の着装)をきちんとし、手洗を十分に行うことが必要です。特に、切り傷などで化膿している場合、食品の取り扱いには十分な注意が必要です。また、食品の原料(食肉、鶏肉、生魚介類、生乳など)からも高率(数%~30数%)に検出されることが示されています。ヒトや動物・鳥類から分離される菌の30~40%が、エンテロトキシンを産生することも報告されています。

増殖・毒素産生条件

本菌は6~48℃(至適発育:最も発育し易い温度は30~37℃)で増殖し、食塩濃度10%以上、pH 4.0以上、水分活性(Aw)0.87以上の厳しい環境で増殖することが示されています。しかし、エンテロトキシン産生は、温度10~46℃、pH 5.0以上、Aw 0.90以上で、増殖条件とは異なっています。

発生要因

細菌などの微生物食中毒発生要因としては、一般に「汚染に影響する要因」:調理・食品製造での汚染、未調理食品・調理済食品の交差汚染、「生残に影響する要因」:不適当な加熱・再加熱、「発育に影響する要因」:不適当な冷却、喫食まで長時間放置、残存品の再利用など」などが重要です。ブドウ球菌食中毒については、特に「食品への従業員からの汚染」と「細菌の増殖(食品の調理・加工から喫食まで不適当な温度での長時間保管など)」の要件が大切です。

食品調理・製造のHACCP

平成30年に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から原則としてすべての食品等事業者に対しHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。食品の製造、調理、加工、販売者は、独自に食品従事者、環境などの一般的衛生管理および食品原材料および製造・調理・加工工程についてHACCP手法を確立し、食中毒などの防止を行うことが定められています。今後、弁当など複合食品の製造業界ではHACCP手法を十分に実施し、食中毒などの食品事故の防止が必要です。

6.おわりに

ブドウ球菌は健康者にも多く保菌されており、食品の調理、製造・加工などに携わる人達は、食品への汚染防止が重要です。本食中毒で患者数が多く見られる事例としては、お祭りやイベント開催などで、一度に大量の注文を受けて弁当(複合食品)などを調整したことに因るもので、その要因として、人手不足で大量の食品を短時間で調理しなければならず、食品の取り扱い(汚染および保存など)など、衛生管理が十分に行われなかったと推定されています。

ブドウ球菌食中毒は、最も身近に発生し易い食中毒であり、十分に注意しましょう!

BMLフード・サイエンスは、食品の微生物・理化学検査をはじめ、商品の品質検査、飲食店の厨房衛生点検、食品工場監査、衛生管理・品質管理の仕組みづくり、食品安全認証の取得支援まで、ワンストップでサービスを提供できる総合コンサルティング企業です。 長年培ってきた高度な検査技術とノウハウをもとに、質の高い各種検査とコンサルティング事業体制を構築しており、全国を網羅したネットワークにより、スピーディなサービスを提供します。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

このコラムの執筆者

品川 邦汎(しながわ くにひろ)

株式会社BMLフード・サイエンス 顧問

岩手大学農学部 名誉教授

大阪府立大学農学部獣医学科卒業後,大阪府立公衆衛生研究所研究員を経て岩手大学農学部獣医学科助教授・教授,農学部附属動物医学食品安全教育研究センター長.2009年岩手大学より名誉教授,大阪府立大学より農学博士授与(1981年)

役員:

日本獣医公衆衛生学会 会長(日本獣医公衆衛生学会学術賞を受賞) 東北食中毒研究会 副会長, 日本食品衛生学会 会長, 日本食品微生物学会名誉会員

主な委員:

現・厚生労働省厚労科学研究評価委員

元・厚労省厚生労働省 医薬食品衛生審議会委員,食品衛生分科会 食中毒部会長,内閣府食品安全委員会委員(微生物部会副委員長)および岩手県食の安全安心委員会委員長等を歴任

執筆:

[食品衛生検査指針](日本食品衛生協会,2018年)

[食品安全の辞典](日本食品衛生学会,2009年)

「生肉と食中毒」(日本食品衛生協会,2011)

「食中毒予防必携第2版」(日本食品衛生協会,2007)